No.6の魅力を徹底解説

No.6(ナンバーシックス)は、酒好きの間で高い人気を誇る日本酒ブランドのひとつです。その独特な味わいや製造哲学、さらには飲み方のポイントなど、魅力の多いお酒です。本記事では、No.6の歴史や背景、人気の理由、そして楽しみ方の基本知識について詳しく解説します。初心者から愛飲家まで、No.6の世界を存分に楽しむための情報をお届けします。

No.6(ナンバーシックス)とは?その歴史と背景

No.6は、新政酒造(秋田県)の代表的なブランドであり、現代の日本酒業界を牽引する存在です。その名前の由来は、新政酒造が創業以来使用してきた「きょうかい6号酵母」にあります。この酵母は日本酒業界において特に古くから利用されているものであり、フレッシュな酸味とフルーティな香りを特徴としています。

新政酒造は、1852年(嘉永5年)に創業され、長い歴史の中で伝統と革新を両立させてきました。創業時からの「伝統的な手造り製法」を守りつつも、現代的な感覚を取り入れた商品開発に力を注いでいます。No.6が誕生した背景には、「日本酒をもっとカジュアルで個性的な飲み物にしたい」という新政酒造の挑戦があります。

さらに、新政酒造の理念には「地酒として地域とのつながりを大切にする」という考えが含まれています。そのため、地元秋田県産の米や水を使用し、地域資源を最大限に活かした酒造りを行っています。No.6はその象徴的な存在であり、伝統と地域性、そして新しい試みが見事に融合したブランドです。

No.6の人気の秘密

No.6が支持を集める理由は、その独自性にあります。第一に、No.6は味わいが非常に個性的で、酸味と甘味のバランスが取れたフルーティーな風味が特徴です。特にきょうかい6号酵母がもたらす鮮やかな酸味は、他の日本酒にはない新鮮さを感じさせます。多くの人がNo.6を「ワインのような日本酒」と評するのは、この酸味が理由のひとつです。

また、ボトルデザインもNo.6の人気を支える要素です。シンプルで洗練されたラベルデザインは、現代的な美意識を反映しており、若い世代にも支持されています。特に、SNSでのシェアに適したビジュアルは、口コミ効果を高めています。

さらに、新政酒造は「全量純米化宣言」を掲げ、添加物を一切使用せず、米と水だけで酒造りを行っています。このようなナチュラルな製造方針は、健康志向やオーガニック志向が高まる中で多くの共感を呼んでいます。No.6は、日本酒初心者にもおすすめしやすい味わいとともに、高品質で安心して楽しめるブランドとして広く認知されています。

No.6を楽しむための基本知識

No.6を最大限に楽しむためには、いくつかのポイントを押さえておくと良いでしょう。まず、適温についてです。No.6は冷やして飲むのがおすすめですが、少し温度を上げると酸味が和らぎ、より甘みが引き立つため、10〜15℃の「冷や」の状態が最適と言えます。

また、グラス選びも重要です。ワイングラスや香りが広がりやすい形状のグラスを使用すると、No.6のフルーティーな香りをより一層楽しむことができます。特に、酸味と香りを楽しむためには、香りを閉じ込めるような細めの口のグラスがおすすめです。

さらに、料理とのペアリングについても知っておきましょう。No.6は酸味が特徴のため、酸味や脂肪分のある料理と相性が良いです。例えば、カルパッチョやチーズ、さらにはレモンを使った料理と合わせると、その魅力がさらに引き立ちます。一方で、濃厚な味わいの肉料理や揚げ物とも相性が良いため、食事のシーンを選ばない万能な日本酒です。

初心者であれば、まずはNo.6シリーズの中でもスタンダードな「Xタイプ」から試すのがおすすめです。その後、他のタイプと飲み比べることで、自分好みのNo.6を見つける楽しさを味わえます。

No.6の種類と特徴

No.6シリーズは、新政酒造を代表する3つのラインナップで構成されています。それぞれ異なるコンセプトと製造技術が活かされており、エントリーモデルから最上級モデルまで、幅広い楽しみ方が可能です。本記事では、「R-Type」「S-Type」「X-Type」の3つのモデルの特徴を詳しく解説し、それぞれが提供する特別な体験についてご紹介します。

No.6 R-Typeの特別な体験

No.6シリーズの基盤ともいえるR-Type(アールタイプ)は、気軽に楽しめるエントリーモデルとして設計されています。名前の由来でもある「Regular(通常版)」の通り、日常的に楽しむ日本酒としてのバランスが取れています。

R-Typeは、秋田県産の米を原料とし、麹米の精米歩合50%、掛米の精米歩合60%で仕上げられています。この精米歩合は、米の旨みを程よく残しつつも、爽やかで軽快な味わいを提供するポイントです。アルコール度数は13度(原酒)で、軽やかさがありながらもしっかりとしたコクを楽しめるのが特徴です。

口に含むと、きょうかい6号酵母由来のフルーティーな香りと、やわらかな酸味が広がります。後味はさっぱりとしており、初心者から日本酒通まで幅広い層に愛される理由がここにあります。R-Typeは特に前菜や和風の軽い料理との相性が抜群で、食中酒としてもおすすめです。

No.6 S-Typeの上質な味わい

No.6 S-Type(エスタイプ)は、R-Typeの特長を引き継ぎながら、さらに洗練された味わいを追求したミッドモデルです。「Superior(上級版)」を意味する名前にふさわしく、個性と完成度の両立が意識されています。

S-Typeの原料米も秋田県産で、麹米の精米歩合45%、掛米の精米歩合55%と、より高精度な精米が行われています。これにより、米本来の上品な甘みと旨みが引き出され、飲み口はふくよかで奥行きがあります。アルコール度数は13度(原酒)で、ほどよいボリューム感がありながらもキレの良さが特徴です。

S-Typeの魅力は、ふくよかさとシャープな後味の絶妙なバランスにあります。飲み進めるほどに味わいの層が感じられるため、より深く日本酒を楽しみたい人に最適です。また、食中酒としてはもちろんのこと、クリーミーなチーズやリッチなソースを使った料理など、西洋料理ともよく合います。

No.6 X-Typeの極上の味わい

No.6 X-Type(エックスタイプ)は、シリーズの中でもフラッグシップモデルとして位置づけられています。「eXcellent(豪華版)」の名にふさわしい、このモデルは唯一無二の特別な存在感を放っています。

X-Typeの特徴的なポイントは、精米歩合が麹米35%、掛米45%という非常に高い精米率に加え、No.6シリーズで唯一「木桶仕込み」で製造されている点です。この木桶仕込みにより、複雑で奥行きのある味わいと、ほのかな木の香りが加わります。アルコール度数は13度(原酒)ですが、味の重層感とまろやかな口当たりが際立ちます。

X-Typeを一口飲むと、濃厚で深みのある旨みとともに、酸味と甘みの絶妙なハーモニーが広がります。高精度な技術と伝統的な製法が融合した結果、他にはない贅沢な体験が味わえます。特別な日に、または贈り物としても最適な一本です。

X-Typeは単体でも十分に楽しめる味わいですが、高級和食や贅沢なフレンチとのペアリングで、その魅力がさらに引き立ちます。食後酒としてもおすすめで、ゆっくりとその余韻を楽しむのが最良の飲み方です。

No.6の味を引き立てる料理ペアリング

No.6の魅力を最大限に引き出すためには、料理とのペアリングが重要です。フルーティーで爽やかな酸味を持つNo.6は、幅広い料理と相性が良いですが、特にその特長を引き立てるメニューがあります。本章では、相性抜群の料理や和食との組み合わせについて詳しく解説します。

No.6と相性抜群の料理トップ5

No.6の特性を考慮した相性抜群の料理トップ5を以下にご紹介します。

カルパッチョ

新鮮な魚介類にレモンやオリーブオイルをかけたカルパッチョは、No.6のフルーティーな酸味と相性抜群です。特に白身魚やホタテがおすすめです。

フルーツサラダ

季節のフルーツを使ったサラダは、No.6の香りと甘みを引き立てます。ドレッシングには、軽めのヨーグルトやハチミツを使うと良いでしょう。

クリームチーズのカナッペ

クリーミーなチーズとクラッカーの塩味がNo.6の風味を引き立てます。少量のハチミツをかければ、より華やかなマリアージュが楽しめます。

照り焼きチキン

照り焼きソースの甘辛さが、No.6の酸味とバランスよく調和します。仕上げに柚子やレモンを絞るとさらに相性が良くなります。

天ぷら

天ぷらのサクサク感と軽い塩味が、No.6の爽やかさを引き立てます。エビや野菜の天ぷらが特におすすめです。

No.6の味を引き立てる和食の組み合わせ

No.6は和食とも非常に相性が良いです。特に以下の組み合わせは、No.6のフルーティーさと酸味を際立たせます。

お造り(刺身)

新鮮な魚の繊細な旨みとNo.6の酸味が絶妙にマッチします。白身魚や貝類が特におすすめ。

寿司

酢飯と魚の組み合わせがNo.6の香りと調和します。特に白身魚やエビ、イカなど、淡泊なネタが相性抜群です。

湯豆腐

シンプルな味付けの湯豆腐は、No.6の豊かな香りと旨みを引き立てます。ポン酢や柚子胡椒を添えるとさらに楽しめます。

焼き魚(塩焼き)

塩でシンプルに味付けした焼き魚は、No.6の持つナチュラルな風味と調和します。サバやサンマが特におすすめ。

茶碗蒸し

滑らかな口当たりと出汁の旨みが、No.6の繊細な甘みとよく合います。松茸や銀杏を使うとさらに季節感が増します。

No.6の選び方ガイド

No.6シリーズは多様なラインナップがあり、選び方次第で楽しみ方が変わります。ここでは初心者向けの選び方や、用途に応じた選び方のポイントを解説します。

初心者におすすめのNo.6の選び方

No.6を初めて楽しむなら、以下のポイントを参考にしてください。

手軽に楽しめるR-Type

軽やかで飲みやすいR-Typeは、初心者に最適です。フレッシュな酸味とやさしい甘みで、初めてのNo.6体験にぴったり。

価格帯の確認

No.6シリーズはモデルごとに価格が異なります。初めてなら、比較的手頃な価格のR-TypeやS-Typeを選ぶと良いでしょう。

試飲の機会を活用

イベントや酒屋で試飲が可能な場合は、複数モデルを試して自分の好みに合ったものを選びましょう。

No.6の種類別の選び方ポイント

R-Type

デイリーに楽しみたい方におすすめ。軽い食事や友人とのカジュアルな集まりに最適。

S-Type

少し贅沢なひとときを楽しみたい方に。深みのある味わいが特別感を演出します。

X-Type

特別な日や高級料理と合わせたい方に。複雑でリッチな味わいが際立ちます。

プレゼントに最適なNo.6の種類

初心者にはR-Typeを贈ると、手軽に日本酒の魅力を伝えられます。お酒好きな方にはS-Typeがバランスの良い選択肢。特別な贈り物にはX-Typeが喜ばれること間違いありません。

No.6に似た味わいの他の日本酒

No.6が持つフルーティーで酸味のある特徴は、他の一部の日本酒にも見られます。ここでは、No.6に近い味わいのおすすめ日本酒を3つご紹介します。

彗(長野県の遠藤酒造場)

彗は、フルーティーな香りとやわらかな酸味が特徴の長野県の銘酒。No.6に似た飲みやすさで、特に女性から高い支持を集めています。

酔楽天(秋田県の秋田酒造)

秋田県で造られる酔楽天は、No.6と同じく酸味が際立つフルーティーな酒。No.6と地元が近いこともあり、味わいに共通点があります。

金銀花(愛知県の金銀花酒造)

金銀花は、果実のような香りと軽快な酸味が特徴。No.6と同様に、洋食やスイーツとのペアリングにも適しています。

これらの酒はNo.6を愛する方にも新たな発見をもたらすでしょう。ぜひ飲み比べてみてください。

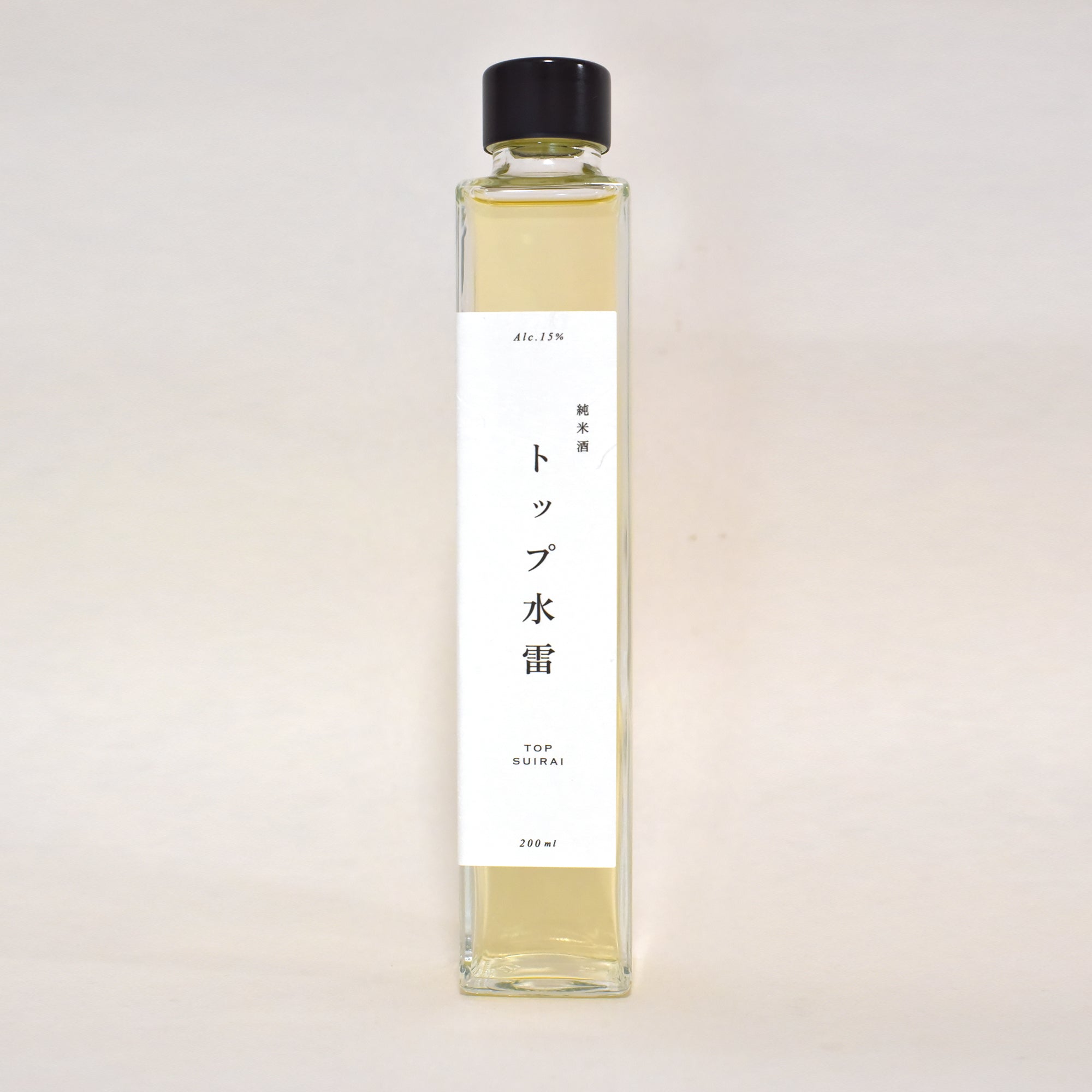

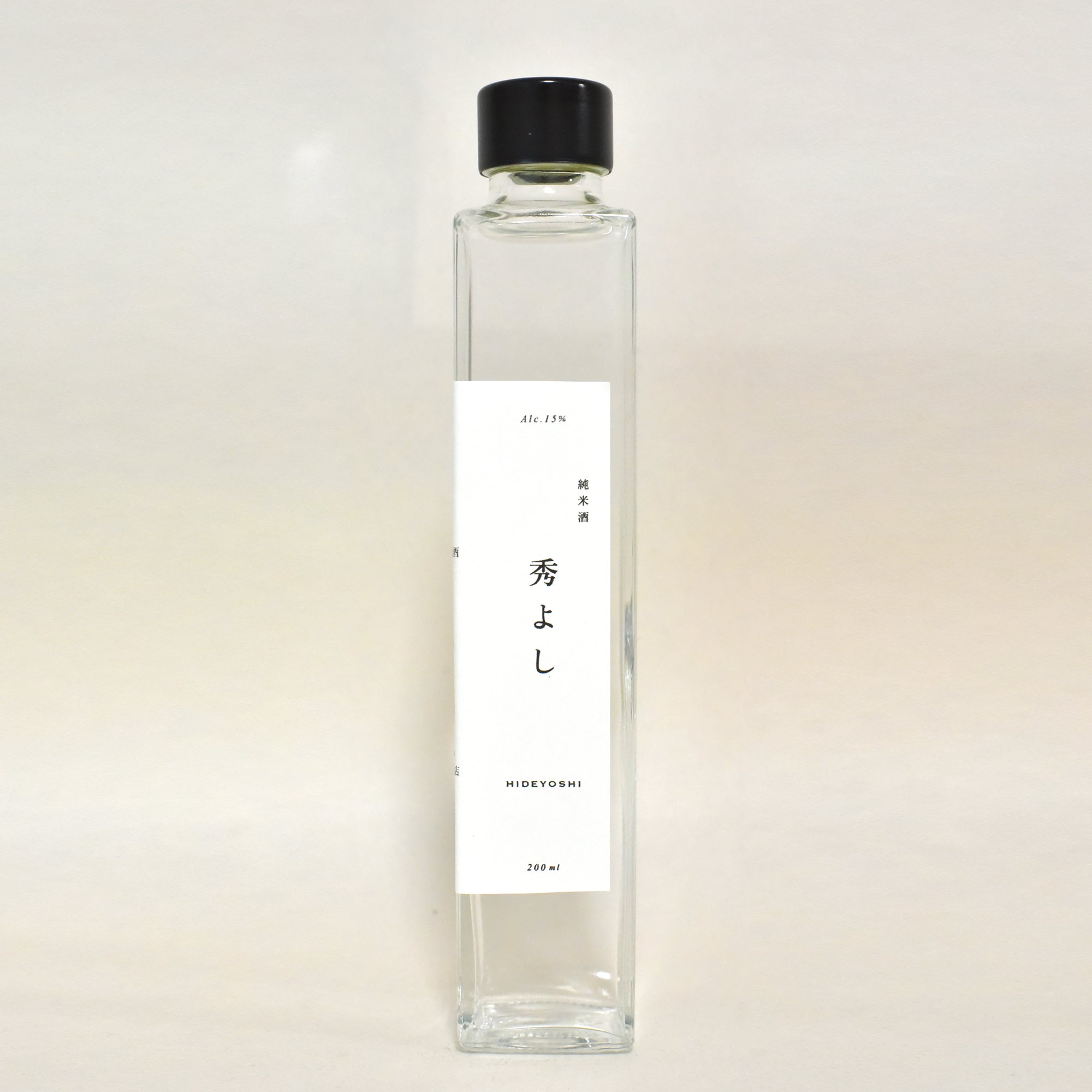

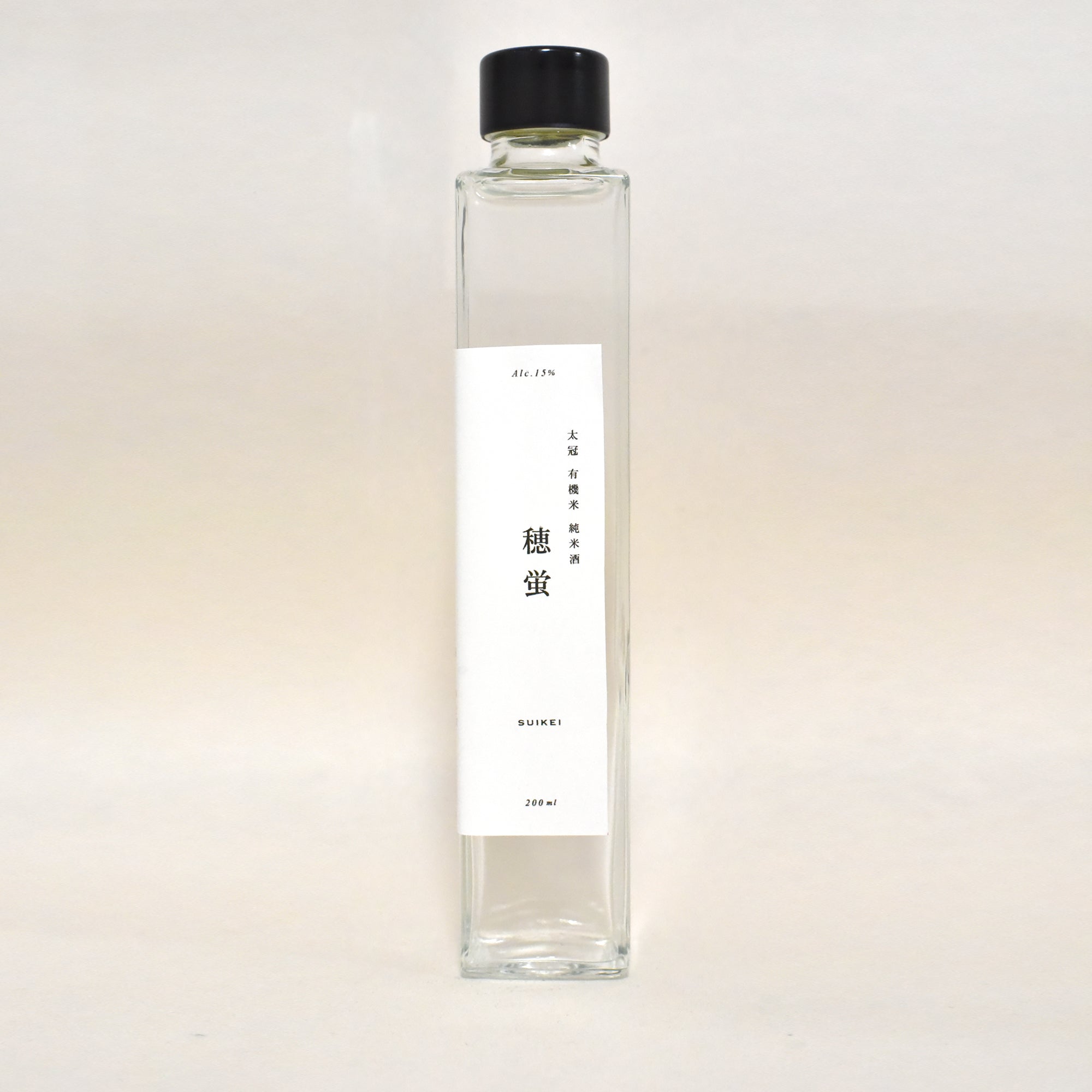

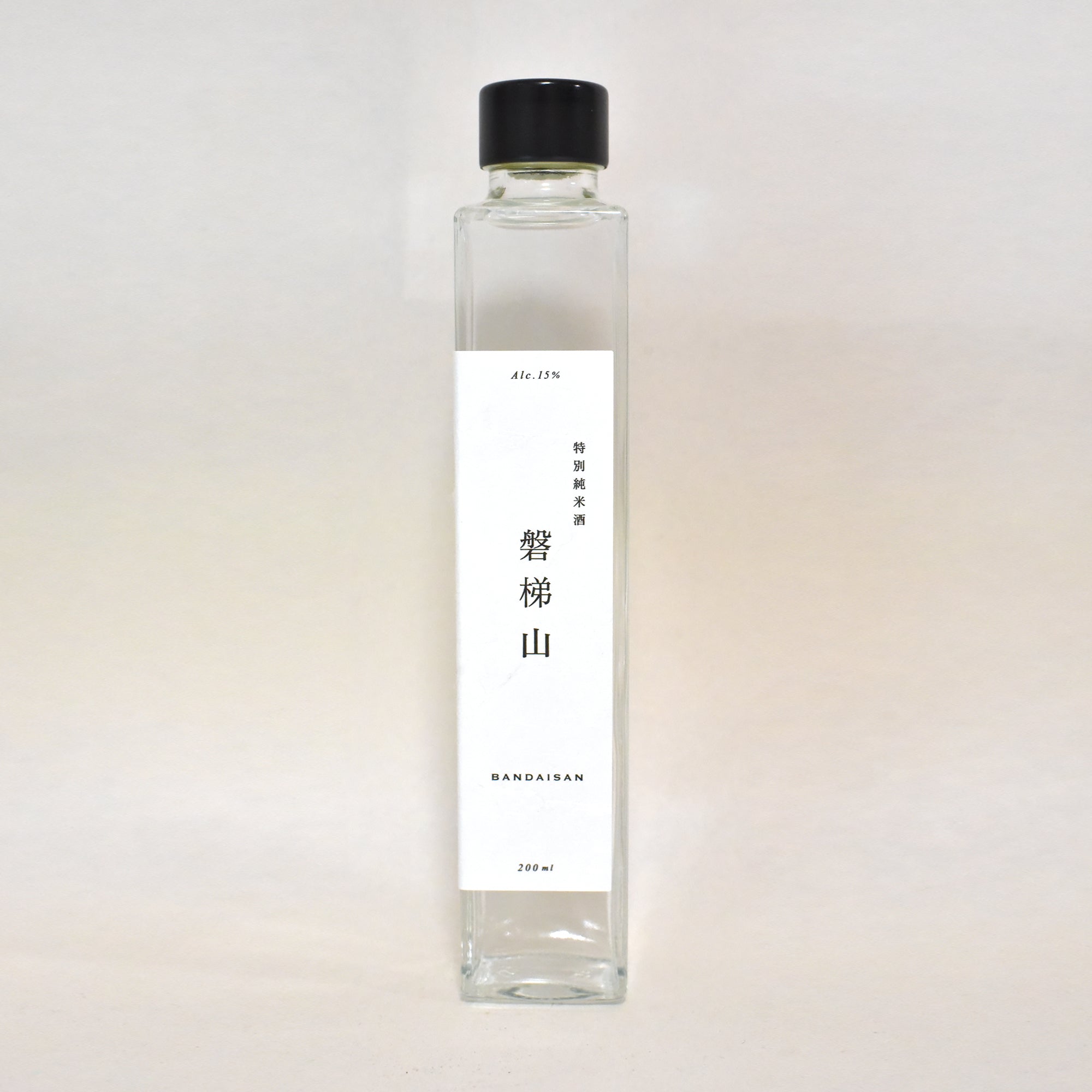

No.6好きにオススメの日本酒!

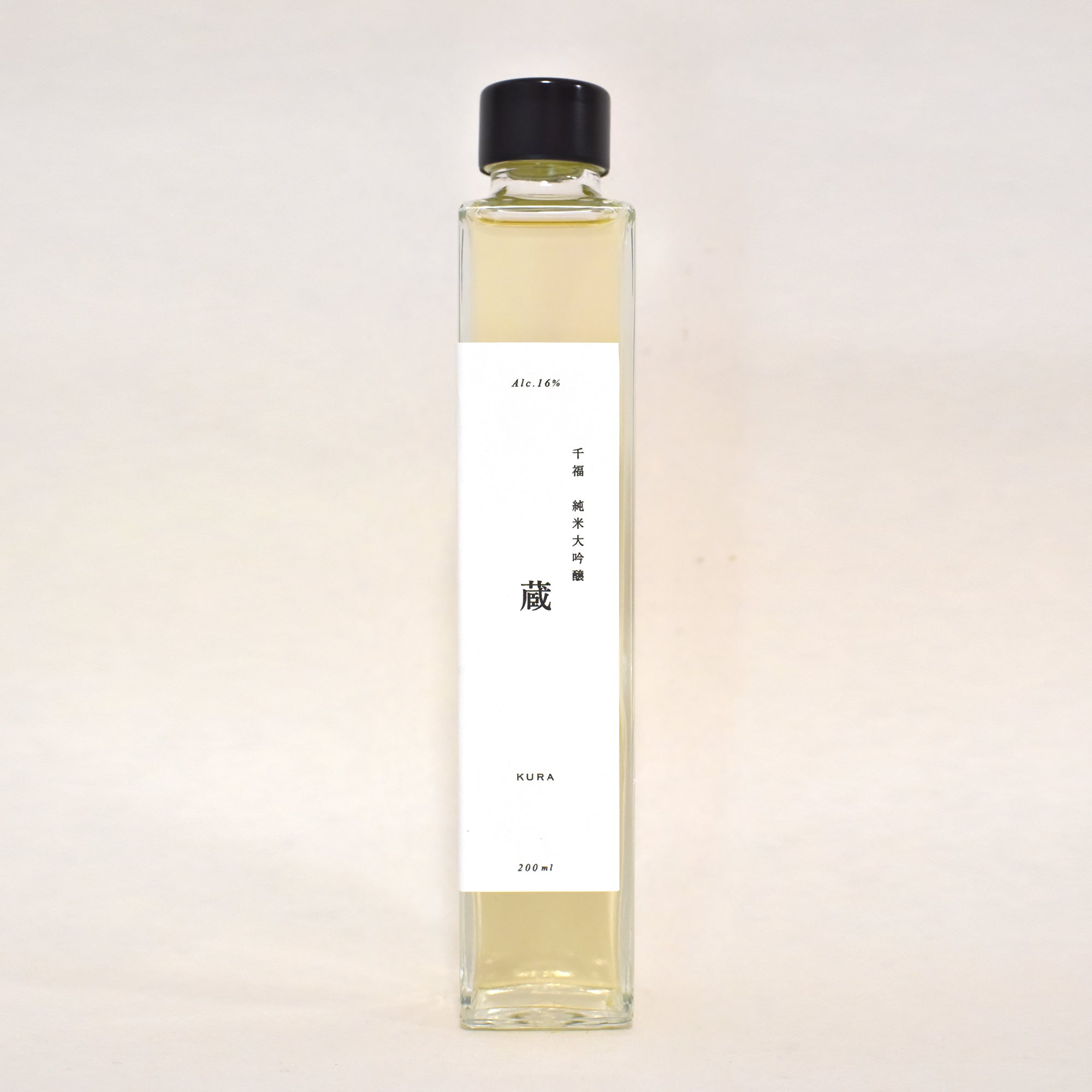

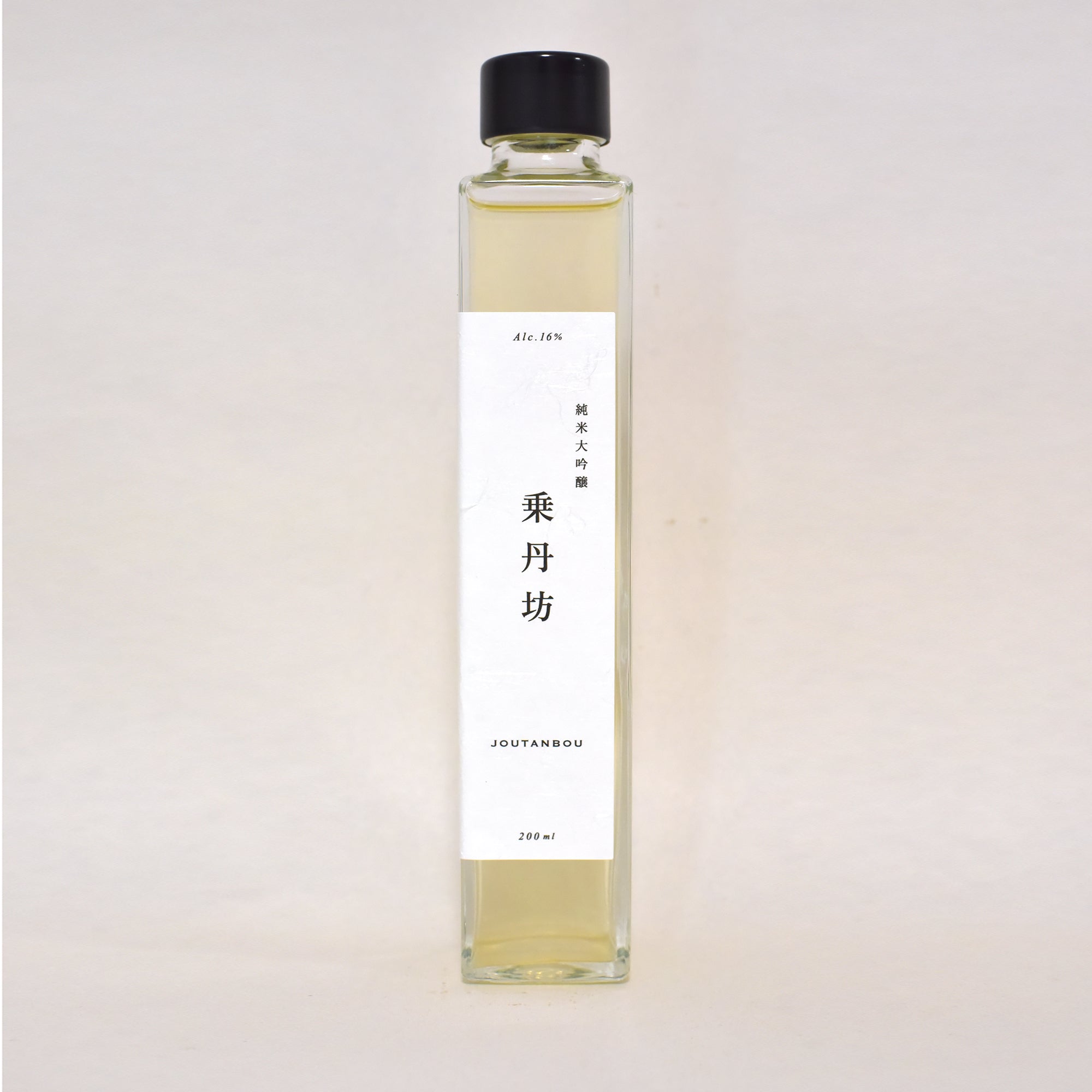

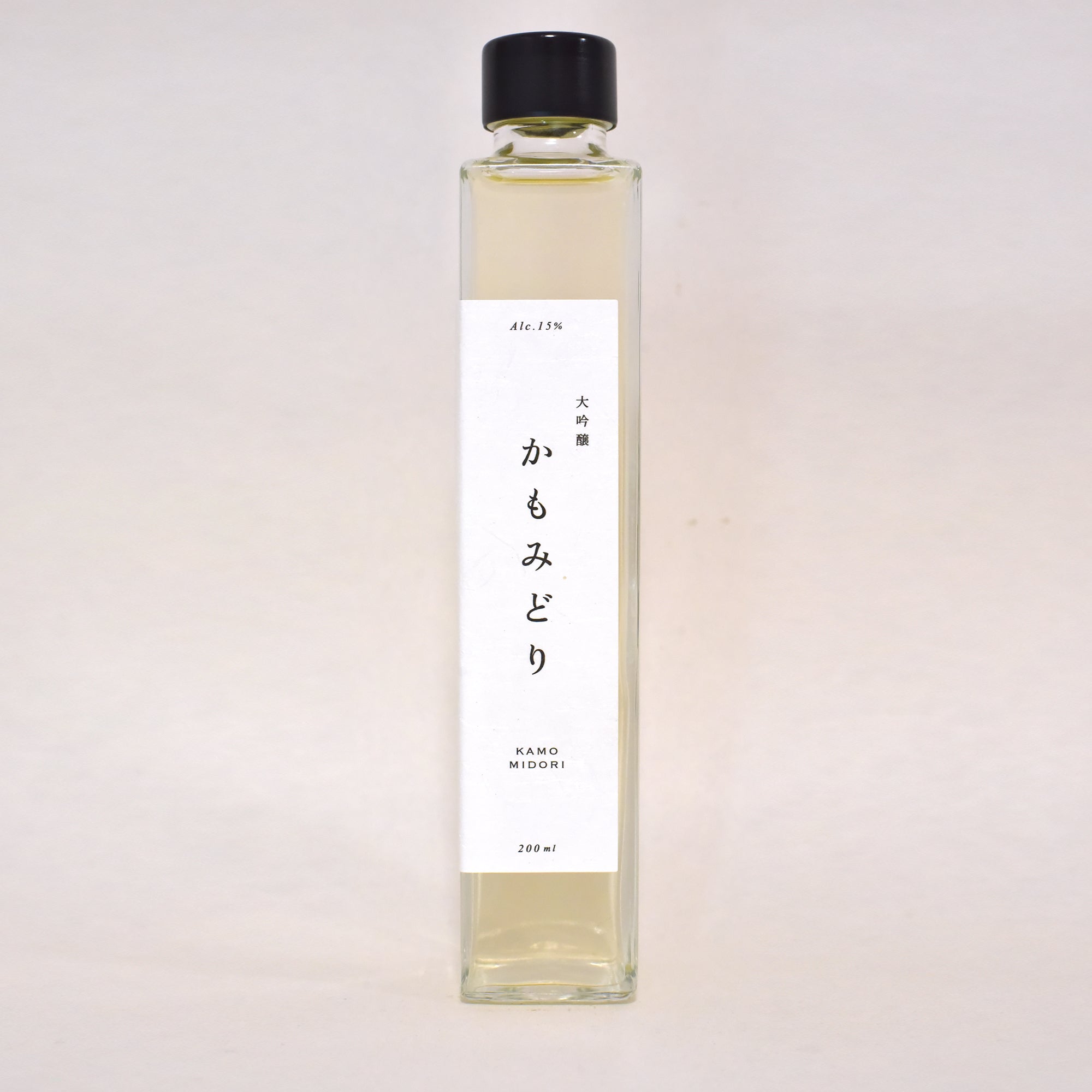

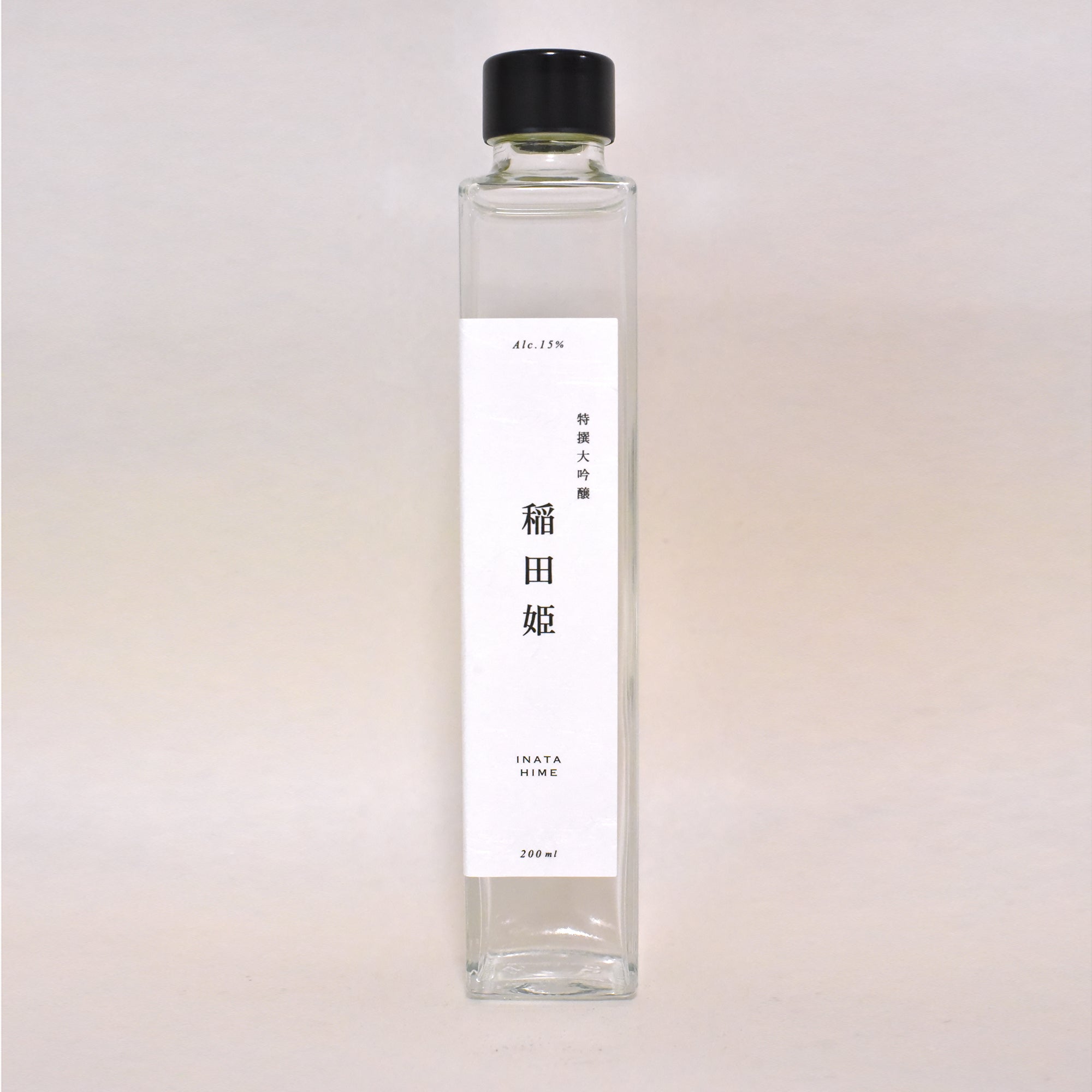

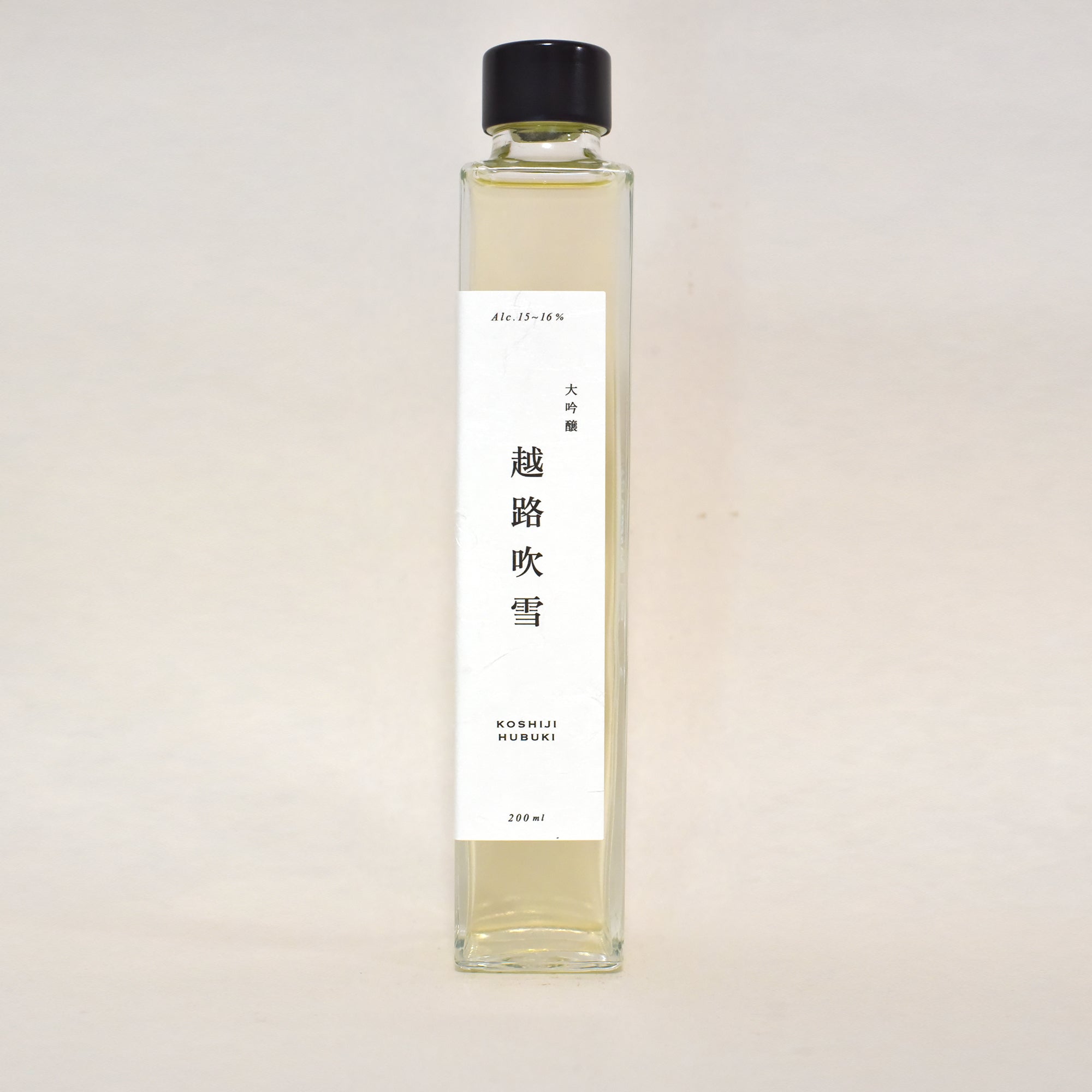

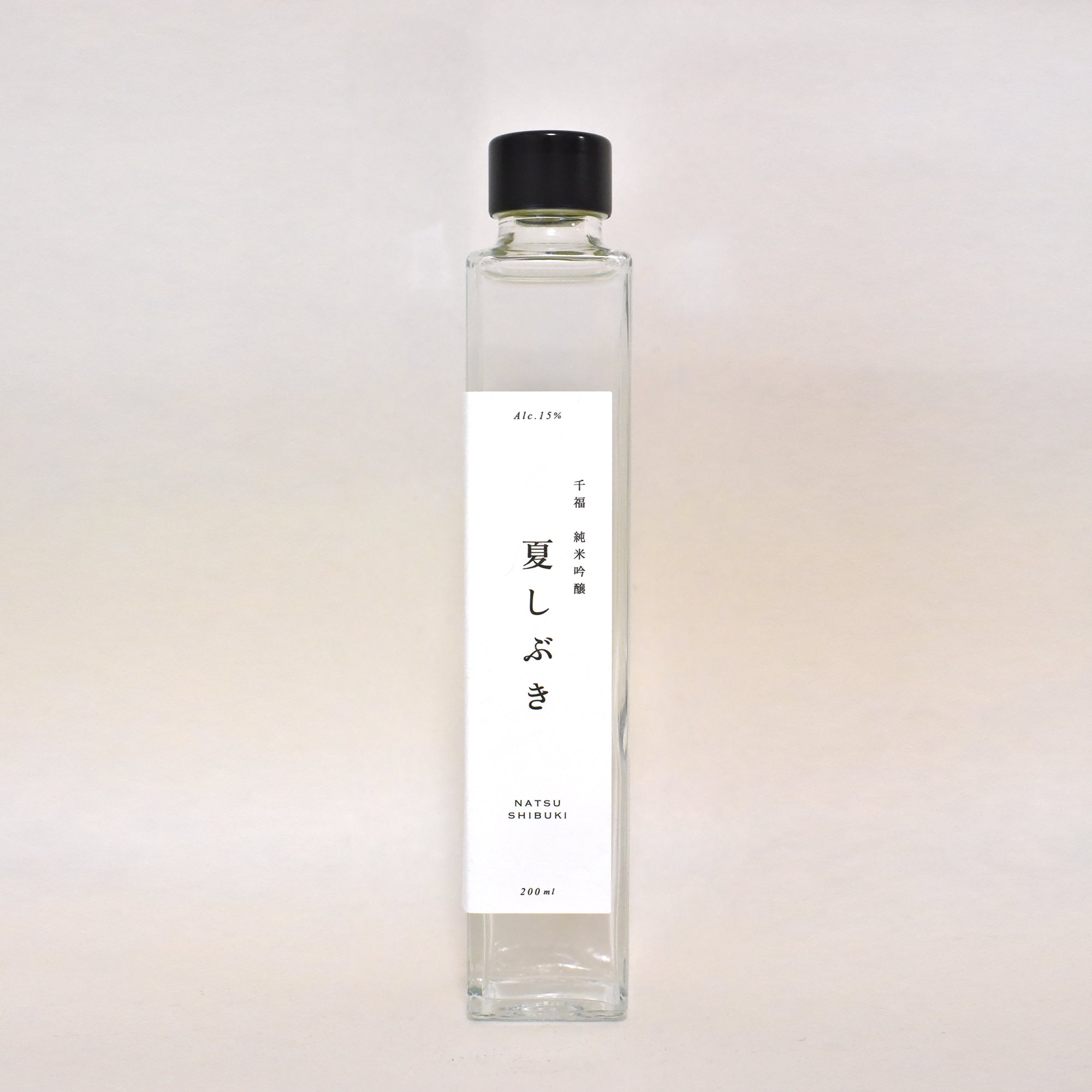

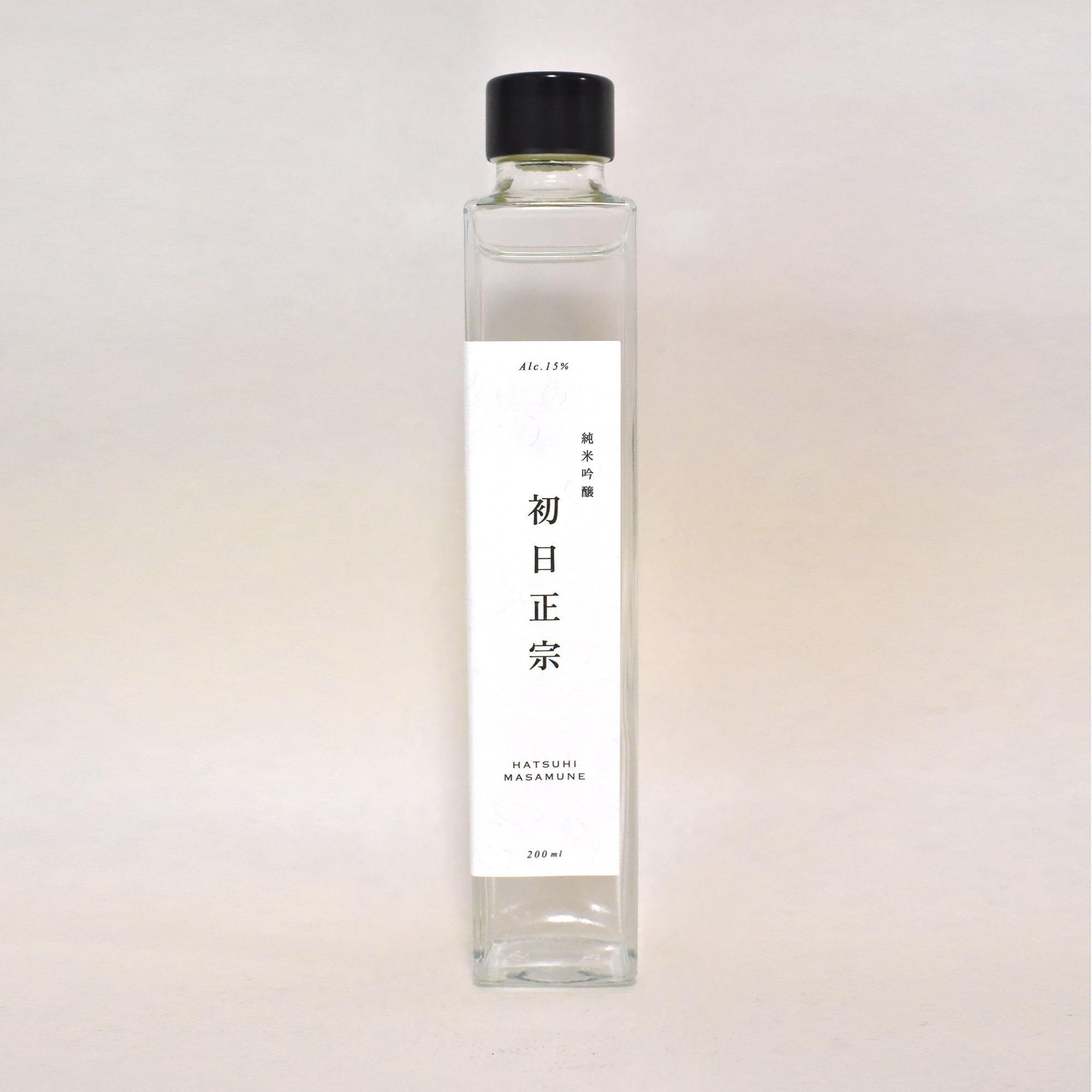

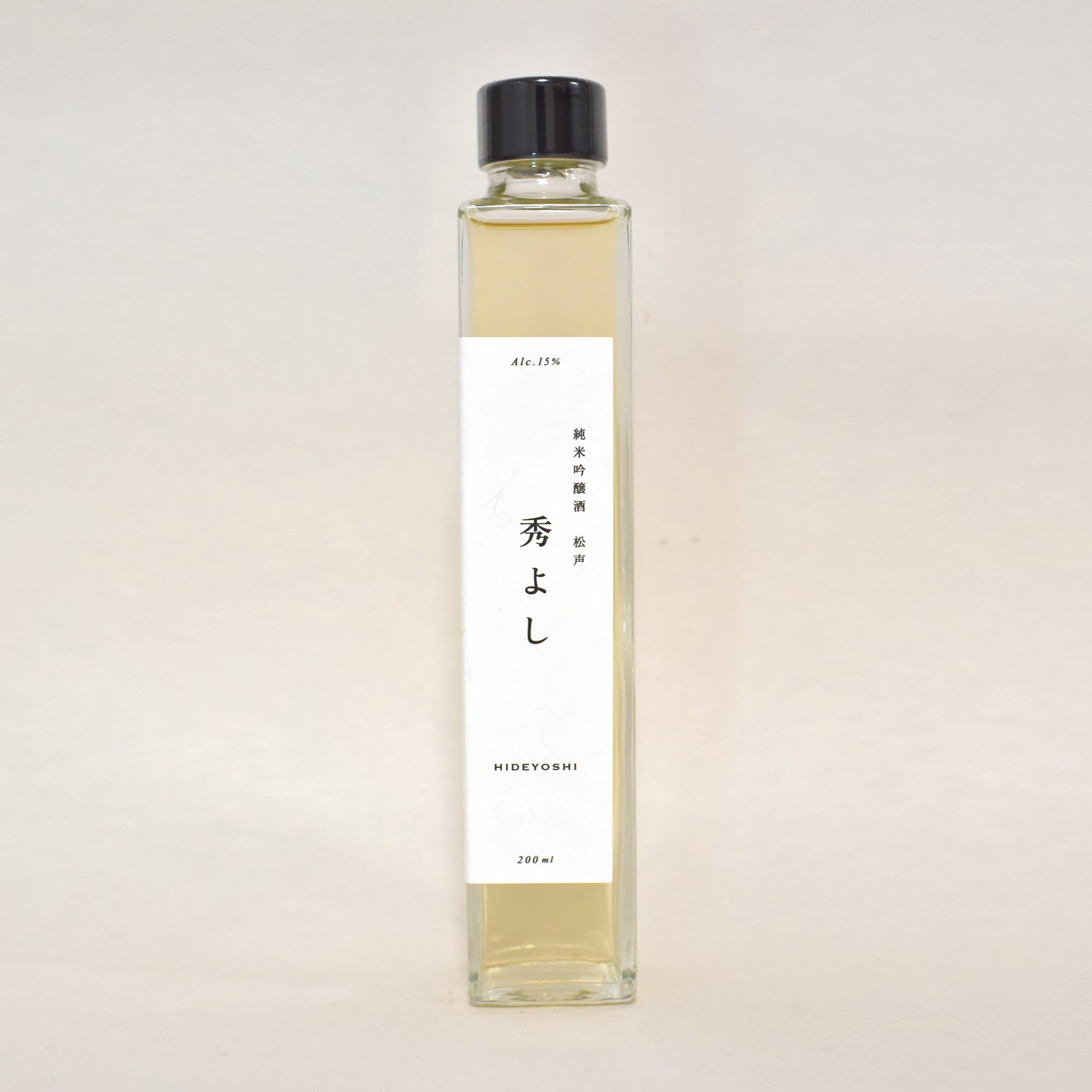

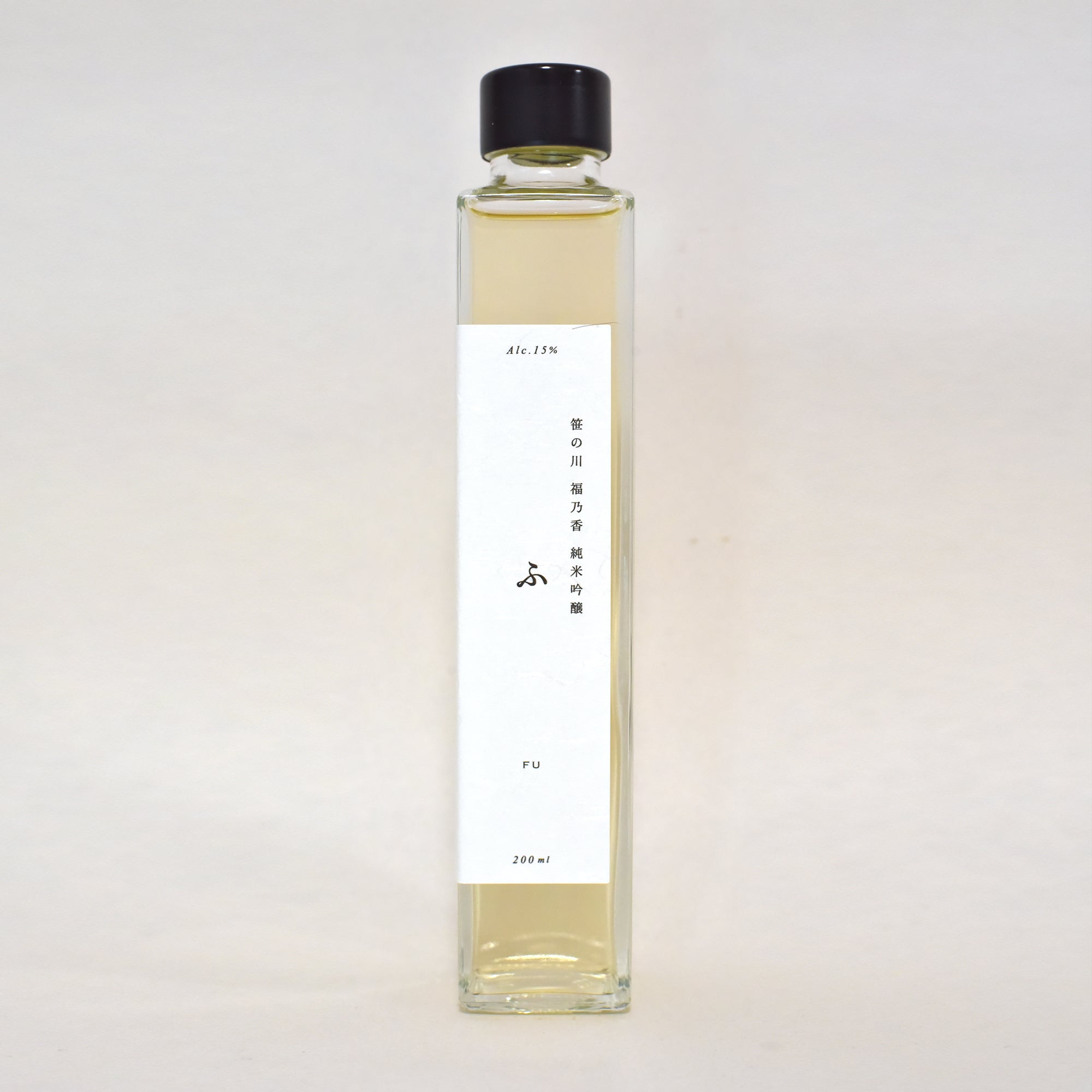

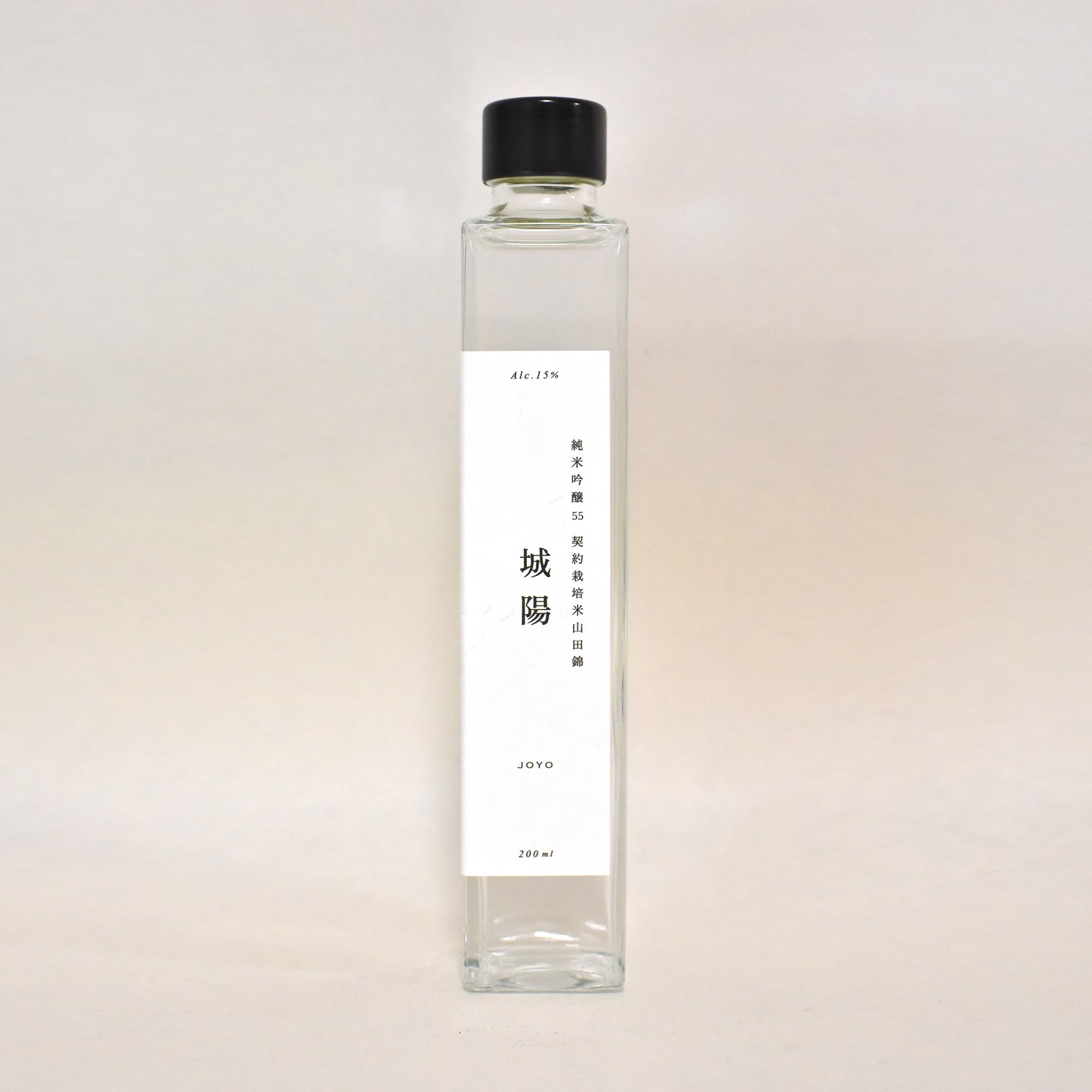

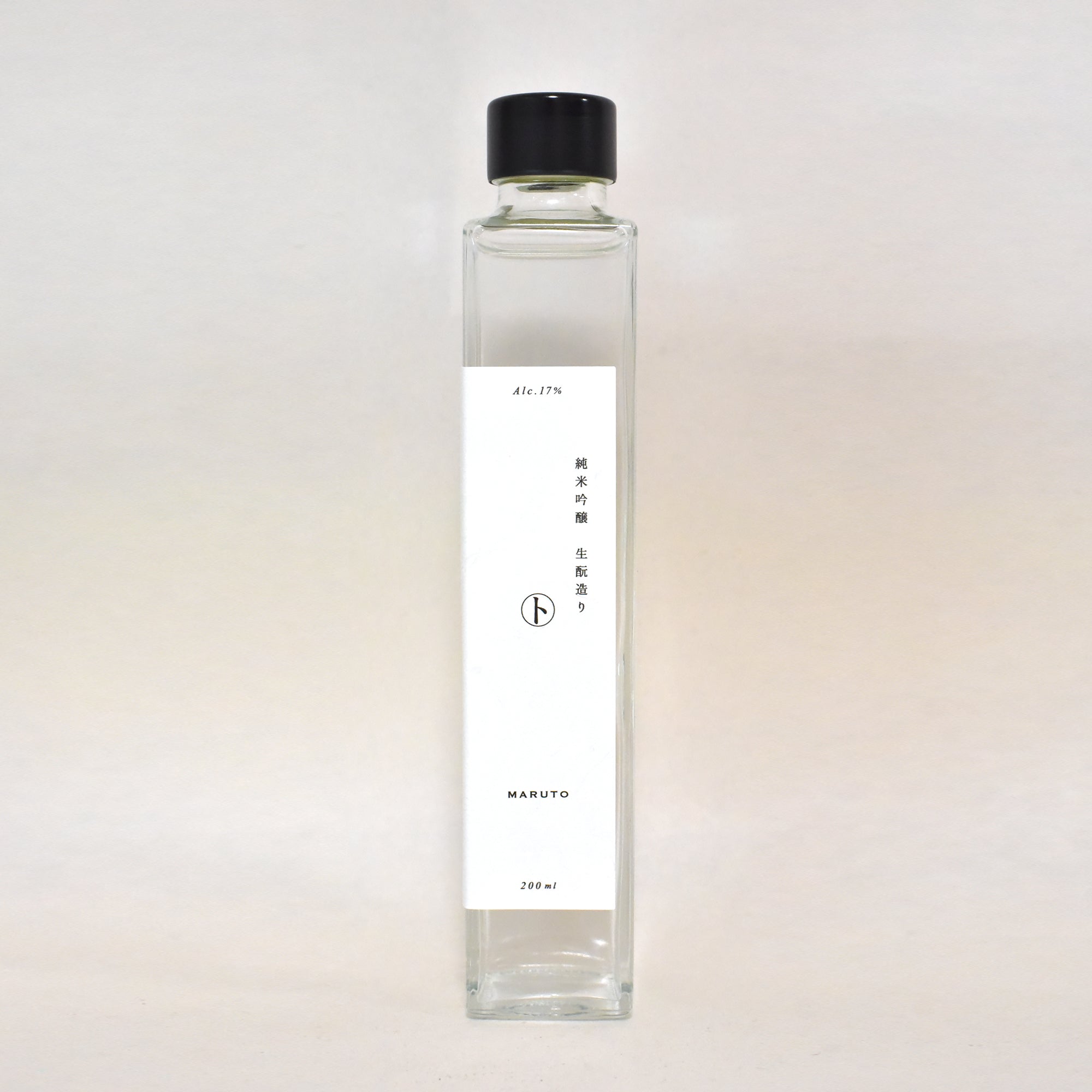

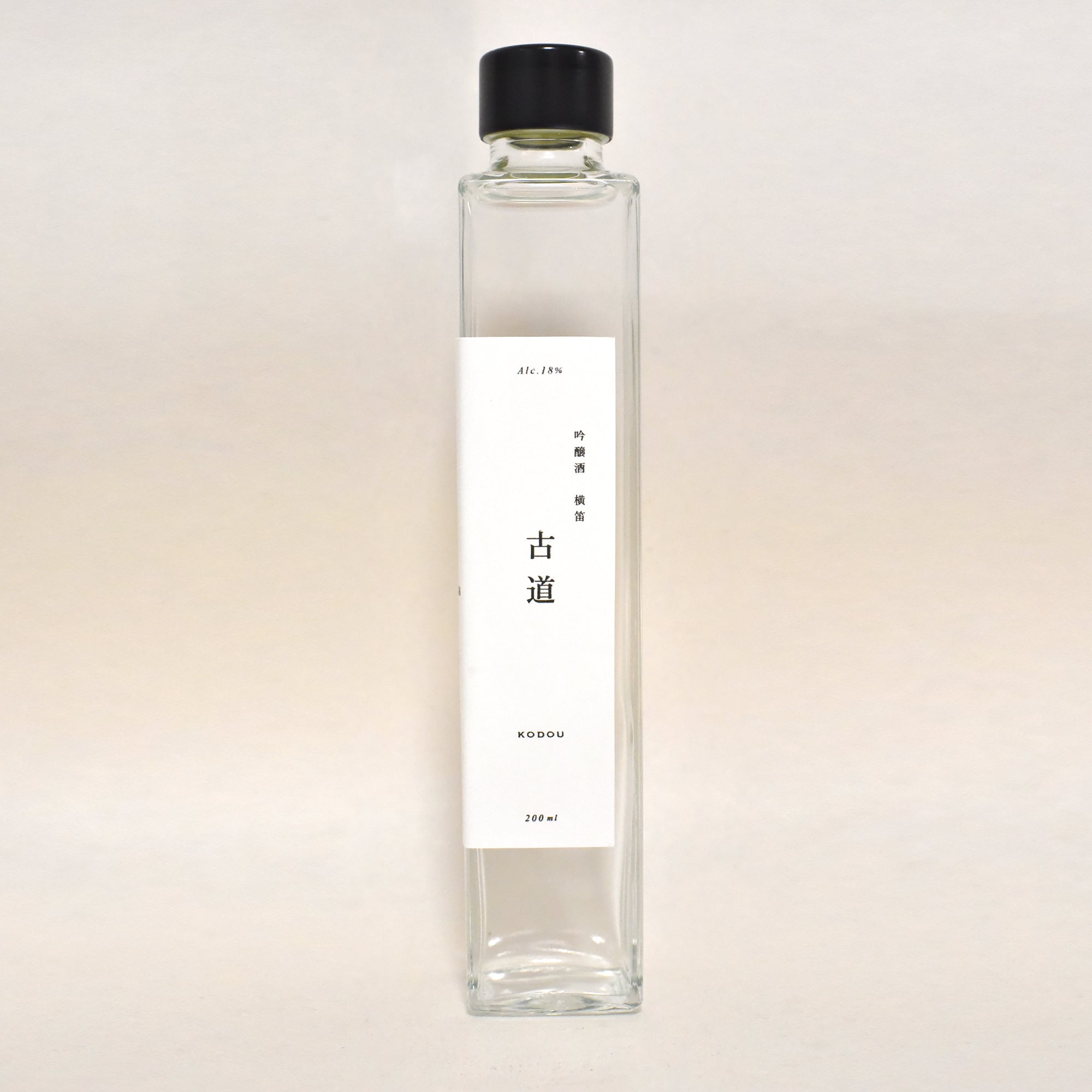

Sakeai Boxのミニボトルで気軽に試せる

No.6の味わいが好きな方におすすめ!

お試ししやすい日本酒ミニボトルセット

No.6ファンが絶賛する他の銘柄

No.6のファンの間では、他にもフルーティーな香りや軽快な酸味を楽しめる銘柄が注目されています。ここでは、No.6好きに特に評価されている3つの銘柄をご紹介します。

仙禽(栃木県のせんきん)

栃木県のせんきんが造る「仙禽」は、フレッシュでジューシーな酸味と、鮮やかな果実感が特徴です。No.6と同様、きょうかい6号酵母を使用しているため、共通する香りのプロファイルを感じることができます。無濾過生原酒が多く、自然な味わいがファンを魅了しています。料理との相性も幅広く、特に白身魚のカルパッチョや柑橘系のデザートとよく合います。

>日本酒仙禽の魅力を徹底解説!味や種類、選び方と楽しみ方ガイド

醸し人九平次(愛知県の萬乗醸造)

「醸し人九平次」は愛知県を代表する銘酒で、海外展開も積極的に行っているプレミアム日本酒です。柑橘系の爽やかな香りと、口に含んだときの透明感ある旨みが魅力です。No.6に比べると、やや重厚感がありますが、それが逆に高級感を引き立てています。特にX-Typeを愛する方におすすめです。

>日本酒醸し人九平次の魅力を徹底解説!味や種類、選び方と楽しみ方ガイド

あべ(新潟県の阿部酒造)

新潟県の阿部酒造が手掛ける「あべ」は、若い杜氏が造り上げた新世代の日本酒です。酸味と甘みの絶妙なバランスと、飲み手を選ばないフレンドリーな味わいが特徴。No.6のS-Typeに近い洗練された味わいを持ちながら、価格も手頃で気軽に楽しめます。スモークチーズや和風パスタとの相性が良いです。

No.6と比較したい注目の日本酒

No.6と似た特長を持ちながら、それぞれ独自の個性を持つ日本酒も注目されています。以下では、No.6と比較して楽しむべき3つの日本酒をご紹介します。

山本(秋田県の山本酒造)

秋田県の山本酒造が醸す「山本」は、米の旨みをしっかり感じられるバランスの取れた日本酒です。No.6に比べてやや辛口ですが、フルーティーな香りが共通しています。特に「ピュアブラック」シリーズはNo.6 R-Typeと飲み比べるのに最適です。食中酒としても優れており、天ぷらやグリルチキンとの相性が抜群。

>日本酒山本の魅力を徹底解説!味や種類、選び方と楽しみ方ガイド

花邑(秋田県の両関酒造)

「花邑」は、秋田県の両関酒造が醸す、華やかな香りとやわらかな口当たりが魅力の銘柄です。No.6と同じくフルーティーな味わいを持つ一方で、もう少し落ち着いた甘みがあります。特にデザートやクリーム系の料理とのペアリングが人気です。S-Typeと比較すると、その上品さがより際立ちます。

一白水成(秋田県の福禄寿酒造)

「一白水成」は、秋田県の福禄寿酒造が手掛けるフレッシュな酸味と優しい甘みが特徴の日本酒です。No.6と同様、モダンなスタイルの日本酒として評価されています。特に「純米吟醸シリーズ」は、No.6のX-Typeと比べて飲みやすく、価格も手頃なため、デイリー使いに適しています。焼き魚や煮物など、和食全般にマッチします。

これらの銘柄は、それぞれが個性豊かでありながら、No.6の特長を彷彿とさせる共通点を持っています。飲み比べることで、各銘柄の違いや共通点をより深く理解できるでしょう。

あなたの好みに合った日本酒を探してみませんか?

No.6は美味しい!でも、あなたに合った日本酒は他にもあるかもしれません。簡単な質問に答えるだけで 「あなたの日本酒タイプ」 を診断できるので、日本酒診断をお試しください。あなたの好みに合った日本酒をオススメします。

No.6の人気の理由とファンの声

No.6はその独自の味わいや香り、品質へのこだわりから多くの日本酒ファンに愛されています。本章では、口コミや評価、有名人からのコメント、そしてリアルなファンの感想を通じてNo.6の魅力を掘り下げます。

No.6の口コミと評価まとめ

No.6はそのフルーティーな香りと軽やかな飲み口が特徴で、特に若い世代や女性から高い支持を受けています。多くの口コミで挙げられるポイントは以下の通りです:

- 香り: 「マスカットや洋梨のような華やかな香りが素晴らしい」

- 味わい: 「酸味と甘みのバランスが絶妙で、つい飲み過ぎてしまう」

- 飲みやすさ: 「日本酒初心者でも飲みやすい」と評判。

- デザイン: シンプルでスタイリッシュなボトルが贈り物にも最適と好評。

No.6を愛する有名人のコメント

No.6は多くの有名人にも愛されています。以下は彼らのコメントの一例です:

- 俳優Aさん: 「普段はあまり日本酒を飲まないけど、No.6の香りと味わいには驚いた。特にX-Typeは特別な日に飲みたくなる一本」

- 料理研究家Bさん: 「No.6は料理と一緒に楽しむのに最適。酸味があるからどんな料理にも合わせやすい」

- インフルエンサーCさん: 「SNS映えするデザインもポイント。味はもちろんだけど、写真を撮る楽しさもある!」

No.6ファンからのリアルな感想

No.6ファンのリアルな声は以下のようなものがあります:

- 30代女性: 「お祝いの席で初めてNo.6を飲んで感動!特にS-Typeのふくよかな味わいが忘れられない」

- 40代男性: 「日本酒好きの友人に勧められて飲んでみたら、想像以上の美味しさ。今では家に常備している」

- 20代カップル: 「デートの時に一緒に飲んだのがNo.6。それ以来特別な思い出の一本になった」

No.6を購入するには?

No.6を手に入れるにはいくつかの方法があります。ここでは、酒屋やオンラインショップで購入する際のポイントや、価格について詳しく解説します。

No.6を酒屋さんや百貨店で購入する時のポイント

- 専門店を探す: No.6を取り扱う酒屋は限られているため、日本酒専門店や高級百貨店が狙い目。

- 事前に在庫確認: 人気商品のため、売り切れの場合も多い。電話やウェブサイトで事前確認がおすすめ。

- 試飲会を活用: 試飲会やイベントでNo.6を味わい、その場で購入するのも一つの手。

No.6をオンラインショップで購入する時のポイント

- 信頼できるサイトを選ぶ: 正規取り扱い店や公式オンラインショップを利用するのが安心。

- 在庫状況の確認: 人気モデルはすぐに売り切れることが多いため、入荷情報をチェック。

- レビューを参考にする: 他の購入者のレビューで保存状態や配送の質を確認する。

No.6の価格とコストパフォーマンス

- R-Type: 比較的手頃な価格で、デイリーに楽しむのに最適。

- S-Type: 高品質ながらも価格は抑えられており、コスパの良さで人気。

- X-Type: 高価だが、特別な日の贅沢としてふさわしい一品。

No.6の保存方法と美味しい飲み方

No.6の風味を損なわず、最適な状態で楽しむための保存方法と飲み方について解説します。

No.6を最適に保存する方法

- 冷暗所で保管: 光や温度変化を避けるため、冷蔵庫や専用の酒蔵庫が最適。

- 横置きは避ける: ボトルを立てて保管することで、品質劣化を防ぐ。

- 開封後は早めに消費: 開封後は1週間以内に飲むのが理想。

No.6の美味しい飲み方のコツ

- グラスの選び方: ワイングラスを使用すると、香りが際立ちます。

- 適量を注ぐ: 少量ずつ注ぎ、温度変化や香りの変化を楽しむのがおすすめ。

No.6の温度別の味わい方

- 冷酒(10℃前後): フレッシュな酸味と香りを楽しむなら冷酒がおすすめ。

- 常温(15~20℃): 全体のバランスが引き立ち、まろやかな味わい。

- ぬる燗(30~40℃): 柔らかな甘みと旨みが際立つ。

よくある質問

No.6の種類による味の違いは?

- R-Type: 軽やかでフルーティー。エントリーモデルとして最適。

- S-Type: バランスの取れた深みのある味わい。

- X-Type: 複雑でリッチなフレーバー。

No.6はどこで購入できますか?

日本酒専門店、百貨店、公式オンラインショップで購入可能。

No.6の保存方法は?

冷暗所で保管し、開封後は早めに消費。

No.6のおすすめの飲み方は?

冷酒、常温、ぬる燗など温度を変えて楽しむ。